Gunivortus Goos

© Copyright Gunivortus Goos, 2024.

Dieser Artikel darf frei weitergegeben werden, kommerzielle Nutzung ist strengstens untersagt.

HÖREN Sie sich den Text unten an (Audiodatei noch nicht erstellt)

Hinweis: Am Ende dieses Artikels wird ein druckbares PDF zum Download angeboten.

– – – – – – – – – – – – – – –

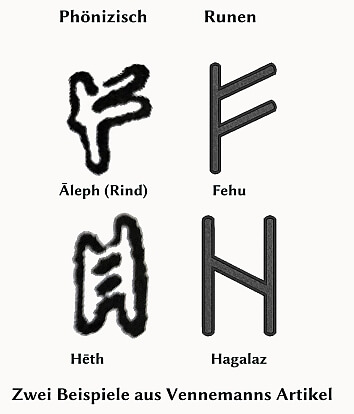

Als Theo Vennemann 2006 seinen längeren Artikel „Germanische Runen und phönizisches Alphabet“ veröffentlichte, wurde meine Aufmerksamkeit, seit den Geschichten über den karthagischen Heerführer Hannibal, der 216 v.d.Z. Rom in großer Bedrängnis brachte, wieder auf das alte Karthago gerichtet. Ein kurzes Zitat aus einem meiner Bücher bezieht sich auf den möglichen Zusammenhang zwischen den Runen und Karthago:

„… veröffentlichte der Philologe Professor Theo Vennemann gen. Nierfeld eine neue These, in der die Runenschrift direkt aus dem phönizischen Alphabet hergeleitet wird, also ohne Anleihen bei anderen mediterranen Schriftsystemen. Gemeint ist dabei die westliche Variante dieses Alphabets, so wie sie im Weltreich der Karthager im 3. Jahrhundert v.d.Z. und früher in Gebrauch war. Dabei finden nicht nur bemerkenswert viele Besonderheiten der Runen eine oft einleuchtende Erklärung, sondern diese Ableitung beinhaltet auch intensive Kontakte zwischen Germanen und Phöniziern, die durch sprachliche und kulturelle Anhaltspunkte unterstützt wird.“

Germanische Magie, S. 26

Der karthagischer Admiral und Entdecker Himilco (Himilkon, phönizisch Chimilkât) besuchte im späten 6. oder frühen 5. Jahrhundert v.d.Z. England und die französische Bretagne und erreichte vermutlich auch die Nordseeküste Dänemarks und Deutschlands.

Entsprechend ihrer gewohnten Praxis errichteten die Karthager an allen Orten, an denen sie auf Handelswaren stießen, Handelsniederlassungen. Sie verwendeten ihre Schrift für Verwaltungszwecke, wobei auch ihre ausgewählten germanischen Handelspartner in diese Praktiken eingeweiht wurden, um beispielsweise die transportierten Waren zur Niederlassung dokumentieren zu können.

Die Phönizier, deren Einfluss auf Handel und Seefahrt basierte, hatten zahlreiche Gründe für eine Expansion nach Norden: Der Zugang zu Zinn im englischen Cornwall und Kupfer in Irland war von großer Bedeutung. Zudem waren Bernstein, Honig, Harz, Salz und Klippfisch bedeutende Handelswaren. Da ihre Gesellschaft auf der Sklavenarbeit beruhte, könnten sie Nordeuropa auch genutzt haben, um ihren eigenen Bedarf an Sklaven sowie den ihrer Handelspartner im Mittelmeerraum teilweise zu decken.

Nach der These von Theo Vennemann sollen die Runen aus diesen Kontakten mit der karthagischen Schrift entstanden sein. Dieses Thema wird hier nicht weiter vertieft, aber durch Vennemanns Artikel war eine Brücke geschlagen zu meinem aktuellen Interesse in Bezug auf Geschichte und Mythen der Germanen und Karthago.

Es war daher nicht verwunderlich, dass, als einige Jahre später Artikel über die Gründung Karthagos in meine Hände gelangten, ich diese als ‚Nahrung‘ für mein Karthago-Interesse betrachtete.

Damit fing die Forschung nach Dido an, der vermutlichen Gründerin Karthagos.

Schon Griechen und Römer der Antike schrieben über diese Frau und auch heute noch wird über sie veröffentlicht. Aus meiner reichen Sammlung an Informationen darüber ist dieser Beitrag entstanden.

Die wohl älteste Quelle zu Dido, die auch mit dem Namen Alyssa bezeichnet wird, ist ein kurzer Absatz in einer Schrift des Timaios von Tauromenium in Sizilien (ca. 356ܺ–260 v.d.Z). Timaeus‘ Schrift ist zwar nicht erhalten geblieben, wird aber von späteren Schriftstellern zitiert oder jedenfalls in eigenen Worten wiedergegeben. Laut Timaios gründete Dido Karthago entweder im Jahr 814 oder 813 v.d.Z.

Eine spätere Quelle ist der Historiker Flavius Josephus aus dem ersten Jahrhundert, in dessen Schriften eine Elissa (das war wohl ihr phönizischer Name und wurde zu Dido auf lateinisch) erwähnt wird, die Karthago gründete.

Josephus zitiert dabei aus einer Liste der tyrischen Könige, zusammengestellt von Menander von Ephesus (ca. 200 v.d.Z.) die dort vom 10. bis 9. Jahrhundert v.d.Z. herrschten. Dabei wird eine Elissa erwähnt, Schwester des Königs Pygmalion (Pumayyaton). Und eben diese Frau soll im siebten Jahr der Herrschaft dieses Königs Karthago gegründet haben. (Tyros war eine antike Stadt an der Küste Libanons, eine der frühesten phönizischen Metropolen; es gibt die Stadt heute noch).

Der kurze Text von Timaios hat sich im Laufe der Zeit von etwa zehn Zeilen zu umfangreichen Werken von vielen bekannten Schriftstellern und Dramatikern entwickelt. Besonders das berühmte Epos von Vergil „Aeneis“ mit dem Abschnitt „Aeneas und Dido“, das mindestens einen Sündenfall, zwei Todesfälle und die Zerstörung einer erbenlosen Stadt behandelt, hat dazu geführt, dass viele seiner Adaptionen oft Merkmale klassischer Tragödien zeigen. Außerdem gibt es in der ‚didonischen‘ Literatur noch weitere Ähnlichkeiten. Vergil hat in seiner Version das klassische Dilemma zwischen Liebe und Pflicht eingebaut. Dieses Dilemma bleibt in allen Dramatisierungen bestehen und verbindet die verschiedenen Werke des Genres. Die Autoren gehen in der Regel unterschiedlich mit diesem Dilemma um, indem sie neue Elemente in die ursprüngliche Geschichte einfügen.

Im 18. Buch seines lateinischen Werkes „Epitome der Phillipischen Geschichte des Pompeius Trogus“ schildert der römische Historiker Justinus, der vermutlich im 2. oder 3. Jahrhundert lebte, die Legende von Dido. Die zusammengefasste Nacherzählung lautet wie folgt:

In Tyrus, einer Stadt, die reich an Wohlstand und Bevölkerung ist, regiert König Mutto. Auf seinem Sterbebett überträgt er die Herrschaft an seine beiden Kinder: den Sohn Pygmalion und seine Schwester Elissa, eine außergewöhnlich schöne Jungfrau. Doch das Volk möchte nur Pygmalion als König sehen, während Elissa übergangen wird und mit ihrem Onkel Acerbas, dem Priester des Hercules, verheiratet wird, der nach dem König den höchsten Rang einnimmt und immense Reichtümer besitzt. Der gierige Pygmalion lässt Acerbas wegen seines Reichtums ermorden, doch dieser hat sein Gold bereits weise vergraben. Elissa, die ihren Bruder seit ihrer Kindheit verachtet, plant schließlich ihre Flucht. Mit einem cleveren Trick gelingt es ihr, Schiffe und eine Crew zu beschaffen; zusammen mit dem Schatz und einigen einflussreichen Bürgern der Stadt flieht sie nach Westen, nachdem sie zuvor ein Opfer an den Hercules von Tyros dargebracht hat.

Zunächst gelangt die Gruppe an einen unbekannten Ort auf Zypern, wo die Götter den örtlichen Jupiter-Priester und seine Familie dazu bewegen, sich Elissa anzuschließen. Dieser göttliche Befehl wird als positives Zeichen für ihr Vorhaben gedeutet. Auf Zypern lässt Elissa Jungfrauen einfangen, die sich „nach zyprischer Tradition“ vor ihrer Heiratszeit am Strand der Prostitution hingeben, und verheiratet sie mit den Männern ihrer Gruppe. Danach setzen sie ihre Reise fort, während in ihrem Heimatort Tyros Pygmalion durch die Bitten seiner Mutter und den Willen der Götter daran gehindert wird, sie zu verfolgen. Die „begeisterten Seher“ warnen den verbitterten Bruder, dass er nicht ungestraft bleiben wird, wenn er die Gründung einer bedeutenden Stadt vereiteln will.

Dido und ihre Gefolge erreichen eine Bucht in Afrika, wo die Einheimischen sie herzlich empfangen, um Handelsbeziehungen aufzubauen. Daraufhin entfaltet sich die bekannte Geschichte des cleveren Landkaufs: Elissa erwirbt genau so viel Land, wie das Fell einer Kuh umfasst, und schneidet es in Streifen, um ein ansehnliches Grundstück zu schaffen. So erhält der Ort den Namen „Byrsa“, was auf Phönizisch „Festung“ bedeutet und tatsächlich das hochgelegene Altstadtviertel von Karthago bezeichnet. In der Hoffnung auf lukrative Geschäfte versammeln sich immer mehr Menschen aus der Umgebung am Lagerplatz der Tyrier; sie lassen sich auf der Byrsa nieder und es entsteht eine Art Stadt. Die Neuankömmlinge werden von ihren Verwandten aus dem nahegelegenen Utica willkommen geheißen und ermutigt, ihrer Stadt Beständigkeit zu verleihen.

Auch die Afrikaner unterstützen den Verbleib der Tyrier, da sie für den Siedlungsplatz einen jährlichen Tribut erhalten. Als man Erde für die Fundamente ausgräbt, findet man den Kopf eines Stieres, der als Omen gedeutet wird, dass die Stadt wohlhabend, aber unfrei sein wird; daraufhin gräbt man an einer anderen Stelle und stößt auf einen Pferdekopf, der als Zeichen für eine mächtige und kriegerische Stadt interpretiert wird. „Und so“, schließt Justinus, „wurde mit allgemeiner Zustimmung Karthago gegründet“.

Nebenbei … Utica war eine phönizische Kolonie in Nordafrika, gelegen etwa 40 Kilometer nordwestlich von Karthago. Dies macht deutlich, dass die Gründer Karthagos nicht die ersten Phönizier waren, die sich an der nordafrikanischen Küste ansiedelten. Städte wie Tyros, der unbenannte Küstenstadt auf Zypern und der Golf von Tunis waren wichtige Stationen auf einer bekannten Handelsroute und Teil eines Systems, das sich problemlos nach Westen ausdehnen ließ. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Didos Fluchtweg der Handelsroute der phönizischen Kaufleute in den westlichen Mittelmeerraum folgte.

Die Geschichte des Fluchtmythos wird jedoch auch noch auf eine ganz andere Weise erzählt:

Es wird vermutet, dass Pygmalion im zarten Alter von elf Jahren den Thron bestieg, eine Position, die ihm als Alleinerbe des verstorbenen Königs zustand. Während Pygmalions frühen Jahren diente der Oberpriester Acherbas wahrscheinlich als Regent, bis der junge König volljährig wurde. Acherbas versuchte jedoch, seine eigene Machtposition zu stärken, indem er Elissa, die Schwester des Monarchen, heiratete. Als Pygmalion achtzehn Jahre alt war, griff er entschlossen durch und ließ Acherbas hinrichten und Elissa ins Exil schicken, um jede potenzielle Bedrohung seiner Herrschaft zu beseitigen.

Karthago ist zwar errichtet, doch die Geschichte von Dido ist noch lange nicht vorbei:

Als Larbas (oder Hiarbas), der Herrscher der einheimischen Mauretani, sieht, wie schnell die Karthager zu Wohlstand gelangen, wird er von Neid erfüllt. Um wenigstens einen Teil des Reichtums zu erlangen, wirbt er bei zehn angesehenen Männern Karthagos um Dido‘ hand und droht im Falle einer Ablehnung mit Krieg. Die Notabeln, um den Frieden zu wahren, geben aus Angst für einen Krieg nach und fordern die Königin auf, den afrikanischen Barbaren den Weg zu einem zivilisierteren Leben zu führen. Die listige Elissa spielt mit und bittet um drei Monate Bedenkzeit, während sie einen riesigen Scheiterhaufen errichten lässt, auf dem Tiere geopfert werden sollen, um den Geist ihres ermordeten Ehemannes zu beschwichtigen. In Wahrheit hat sie jedoch kein Interesse daran, ihr Leben mit einem Barbaren zu teilen, die leben wie wilde Tiere. Schließlich begibt sich Dido selbst den Scheiterhaufen und stürzt sich dort in ihr Schwert. Nach dieser Selbstopferung wurde Dido zu einer Göttin erhoben und so lange verehrt, wie Karthago existierte.

Die meisten Menschen kennen Didos Geschichte jedoch aus der oben schon erwähnte „Aeneis“ des römischen Dichters Vergil (70–19 v.d.Z). Er arbeitete ab 29 v.d.Z. bis zu seinem Tod an diesem Epos. Die Aeneis wurde insbesondere erstellt auf der Grundlage der Ilias und Odyssee, zwei griechischen Dichtungen, die Homer zugeschrieben werden. Die Erzählung beschreibt die Flucht des mythischen Aeneas aus der in Flammen stehenden Stadt Troja und seine darauffolgenden abenteuerlichen Reisen, die ihn letztendlich nach Latium (dem heutigen Mittelitalien) führten. Dort sollte er in der Nähe der Stelle, wo jetzt Rom liegt, an Land gegangen sein und zum Stammvater der Römer geworden sein. Die gesamte Aeneis vermittelt somit einen bedeutenden Gründungsmythos des Römischen Reiches, der die Herkunft der Römer mit den Trojanern verknüpft.

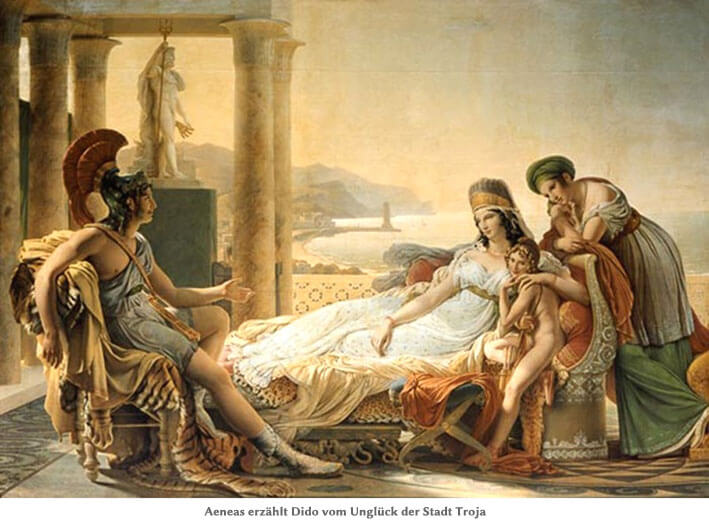

Aus diesem Epos folgt hier eine kurze Zusammenfassung der Erzählung von Aeneas und Dido:

Auf seinem Weg von Troja nach Lavinium landete Aeneis an der nordafrikanischen Küste und begegnete dort Dido. Er kam zu einer Zeit, als Karthago noch in seinen Anfängen war, trotzdem war er erstaunt, eine Stadt zu finden, wo er nur Wüste erwartet hatte. Es gab dort sogar schon einen Juno-Tempel und ein Amphitheater, die aber beide noch nicht ganz fertig gebaut waren. Er warb um Dido, die sich ihm widersetzte, bis sie von einem Pfeil Amors getroffen wurde.

Als er sie dann aber nach einiger Zeit verließ, um sein Schicksal zu erfüllen, war Dido am Boden zerstört und beging Selbstmord. Aeneas sah sie erst wieder in der Unterwelt, was in Buch VI der Aeneis beschrieben wird.

Nebenbei… zu Troja… Wenig bekannt ist die Darstellung historischer Ereignisse im antiken Mittelmeerraum, vor dem Hintergrund dessen der Mythos von Dido-Elissa entstand und allmählich literarisch ausgeformt wurde. Die Vorgeschichte beginnt in der Levante um 1200 v.d.Z. In diesem entscheidenden Jahr, am Ende der Bronzezeit, erlebte nicht nur der östliche Mittelmeerraum, sondern die gesamte europäisch-vorderasiatische Region einen katastrophalen Umbruch: Mächtige Reiche, die für die Ewigkeit zu bestehen schienen, stürzten wie Kartenhäuser ein, und wohlhabende, einflussreiche Städte wurden von Feuer und Zerstörung heimgesucht. Mykene, Troja, die hethitische Hauptstadt Hattuscha und die syrische Hafenstadt Ugarit – all diese Orte verfielen kurz nach dem Übergang vom 13. zum 12. Jahrhundert 1200 v.d.Z. in Trümmern.

Zurück zu der Aeneas-Dido Mythe … Obwohl diese Mythe von Vergil bezüglich eines Liebesverhältnis zwischen Dio und Aeneas wohl die Bekannteste ist, ist sie schon aus chronologischen Gründen nicht möglich.

Sofern Historizität hier eine Rolle spielen mag, soll Aeneas im Trojanischen Krieg gekämpft haben. Üblicherweise wird diesen Krieg auf das 14. bis 12. Jahrhundert v.d.Z. datiert. Bei einer Gründung Karthagos ab etwa 814 v.d.Z. ist eine Begegnung zwischen beiden unmöglich.

Nun ja, Virgil war schließlich an erster Stelle Dichter, der historische Ereignisse nach eigenem Belieben in sein Werk einbaute und die zeitlichen Abläufe seinem Werk anpasste.

Dido ist zwar eine einzigartige und faszinierende Figur, jedoch bleibt es unklar, ob es tatsächlich eine historische Königin von Karthago gab. Es gibt aber Hinweise, dass dies tatsächlich der Fall gewesen sein konnte. Denn im Jahr 1894 wurde in dem aus einem aus dem 6. bis 7. Jahrhundert stammenden Friedhof in Karthago ein kleiner Goldanhänger gefunden, der mit einer sechszeiligen Inschrift versehen war. Diese erwähnt Pygmalion (Pummay) und gibt ein Datum von 814 v.d.Z. an. Dies deutet darauf hin, dass die in historischen Dokumenten aufgeführten Gründungsdaten Karthagos durchaus korrekt sein könnten. Pygmalion könnte sich auf den erwähnten König von Tyrus aus dem 9. Jahrhundert v.d.Z. beziehen. Vielleicht war der Anhänger Teil der Reichtümer die aus Tyrus mitgebracht wurden.

Es gibt inzwischen bei vielen Historikern und Mythenforschern unserer Zeit unterschiedliche Meinungen zu der mythologischen Dido. So behauptet zum Beispiel Michael Grant in seinen „Römischen Mythen“ von 1973, dass Dido-Elissa ursprünglich eine Göttin war und irgendwann im späteren fünften Jahrhundert v.d.Z. von einem griechischen Schriftsteller von einer Göttin in eine sterbliche (wenn auch immer noch legendäre) Königin verwandelt wurde.

Der Überlieferungen von Dido waren und sind Inspirationsquelle für unterschiedliche Künstler, wie wenige der vielen Beispiele bezeugen:

Christopher Marlowe adaptierte den mythologischen Stoff in seinem Drama „Dido, Königin von Karthago“.

William Shakespeare erwähnt Dido zwölfmal in seinen Stücken: viermal in „Der Sturm“, allerdings in einem einzigen Dialog, zweimal in „Titus Andronicus“, außerdem in „Heinrich VI“ Teil 2, „Antonius und Kleopatra“, „Hamlet“, „Romeo und Julia“, „Ein Sommernachtstraum“ und, am berühmtesten, in „Der Kaufmann von Venedig“ im gegenseitigen Werben von Lorenzo und Jessica.

Es gibt etwa 90 Opern, die sich mit der tragischen Liebe zwischen Dido und Aeneas befassen. Besonders hervorzuheben sind die Vertonung von Johann Adolph Hasse sowie „Dido and Aeneas“ von Henry Purcell und „Les Troyens“ von Hector Berlioz.

Zahlreiche Darstellungen von Dido finden sich in der europäischen Kunstgeschichte.

In der fünften Ausgabe der Computerspielreihe „Sid Meier’s Civilization“ ist Karthago unter Dido als spielbare Zivilisation vertreten.

Der Berg „Mount Dido“ in der Antarktis trägt ihren Namen.

Die britische Sängerin Florian Cloud de Bounevialle O’Malley Armstrong hat sich nach der legendären Königin Dido benannt.

Ein abschließendes Wort über Karthago … In der Antike war Karthago zunächst die Hauptstadt einer maritimen und Handelsmacht gleichen Namens. Die Bewohner wurden von den Römern als „Punier“ bezeichnet, was sich von „Phöniziern“ ableitet. Nach der Zerstörung Karthagos durch die Römer im Jahr 146 d.Z. wurde das Karthagische Reich aufgelöst und in das Römische Reich eingegliedert. Dennoch galt Karthago zwischen dem 6. und 2. Jahrhundert v.d.Z. als unabhängige Großmacht, und seine Schiffe unternahmen in dieser Zeit weite Reisen. Wo immer sie günstige Handelsmöglichkeiten erblickten, gründeten sie Handelsniederlassungen, vermutlich auch an den Küsten Englands, Frankreichs, Norddeutschlands und Süddänemarks. Dies führt uns zurück zum Anfang dieses Artikels, wo laut einer Theorie die ältesten Runenzeichen aus der Schrift Karthagos abgeleitet wurden. Damit schließt sich der Kreis.

Weil dies ein Webartikel ist für meine Site „Boudicca’s Bard“ (https://boudicca.de) musste ich mich stark zurückhalten nicht noch viele Seiten mehr zu schreiben, zum Beispiel über Texte aus der Antike mit Zitaten und Dido-Rezeptionen ab dem Mittelalter.

Wer deshalb noch mehr über Dido und Karthago lesen möchte, der sei die anschließende kurze Übersicht einiger Quellen empfohlen. Es sind bei lange nicht alle Quellen verzeichnet, die in den letzten Jahren gesammelt oder ausgeliehen wurden, denn eine solche Liste würde die Länge dieses Artikels mindestens verdreifachen. Eine Websuche mit „Dido“ oder einem ihrer anderen Namen und damit zusammenhängende Suchbegriffe liefert aber einen reichhaltigen Überblick über seriöse und weniger seriöse Seiten und gedruckte Medien über sie. Viel Vergnügen damit!

Gunivortus, den 10. September 2024

———————————————

Quellenübersicht

Anonymous, The Fourth Book of Virgil’s Aeneid: Being the Entire Episode of the Loves of Dido and Aeneas. Translated Into English Verse. to Which Are Added the Following Poems, Viz, Wilmington, 2018

Franklin Horn Atherton, Gertrude, Dido, Queen of Hearts, Wilmington, 2021

Goos, Gunivortus, Germanic Magic. Runes: Their History, Mythology and Use in Modern Magical Practice, Norderstedt, 2019

Grant, Michael, Roman Myths, London, 1973

Horsfall, Dr. N., Dido in the light of history. A paper read to the Virgil Society, November, 1973

Krahmalkov, Charles R., The Foundation of Carthage, 814 B.C. The Douïmès Pendant Inscription. In: Journal of Semitic Studies 26.2 (1981), pp. 177–91

Manuwald, Gesine, Dido: Concepts of a Literary Figure from Virgil to Purcell. Revised from a paper given to the Virgil Society on 9 October 2010, the digital repository for the Proceedings of the Virgil Society, vs28 – 2013 – 2014

Lepin, Ian Charles, Dido, Queen of Carthage, Independently published, 2017

Marlowe, Christopher, The Tragedy of Dido Queene of Carthage, Ahrensburg, 2011

Sommer, Michael, Elissas lange Reise. Migration, Interkulturalität und die Gründung Karthagos im Spiegel des Mythos, in: Almut-Barbara Renger and Isabel Toral-Niehoff (Eds.), Genealogie und Migrationsmythen im antiken Mittelmeerraum und auf der arabischen Halbinsel, Berlin: Edition Topoi, 2014, 157–176

Vallejo, Irene, Elyssa, Königin von Karthago, Zürich, 2024

Vennemann, genannt Nierfeld, Theo, Germanische Runen und phönizisches Alphabet, in: Sprachwissenschaft, Band 31, Heft 4, 2006, S. 367-429

– – – – – – – – – – – – – – –

https://www.thoughtco.com/dido-queen-of-carthage-116949

https://tunesienexplorer.de/2018/10/21/die-gruendungslegende-von-karthago-elissa-dido/

https://www.vergiliansociety.org/wp-content/uploads/2015/08/BiblVergilAeneis2014.pdf

http://digitalvirgil.co.uk/pvs/2013/part3.pdf

https://academic.oup.com/book/41588/chapter-abstract/353235441?redirectedFrom=fulltext (available at the ResearchGate.net site

http://digitalvirgil.co.uk/pvs/2013/part10.pdf

http://digitalvirgil.co.uk/pvs/2013/part5.pdf

http://mcllibrary.org/GoodWomen/dido.html

https://phoenician.org/elissa_dido_legend/

https://www.livius.org/sources/content/the-founding-of-carthage/

http://digitalvirgil.co.uk/2013/11/06/n-horsfall-dido-in-the-light-of-history/

https://gendergeschiedenis.nl/attachments/article/139/Historica%202016%20nummer%201.pdf

https://www.tertullian.org/fathers/justinus_04_books11to20.htm

– – – – – – – – – – – – – – –

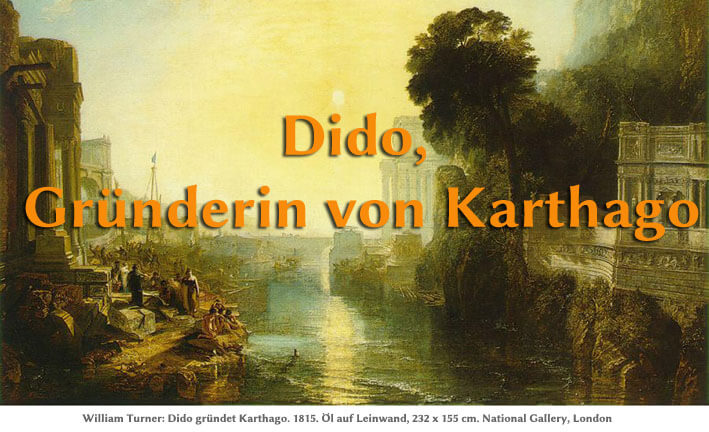

Bild 1: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Turner-Karthago-1815.jpg

Bild 2: Gunivortus Goos

Bild 3: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89n%C3%A9e_et_Didon,_Gu%C3%A9rin.jpg

Bild 4: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dido_ligt_dood_op_een_brandstapel_van_takken_en_huisraad._Links_op_de_voorgrond_is_een_vrouw_van_verdriet_onwel_geworden._Achter_de_brandstapel_kijken_vrouwen_op_de_stoep_voor_een_huis_versc,_NL-HlmNHA_1477_53013163.JPG?uselang=de