von Gunivortus Goos, Sept. 2025

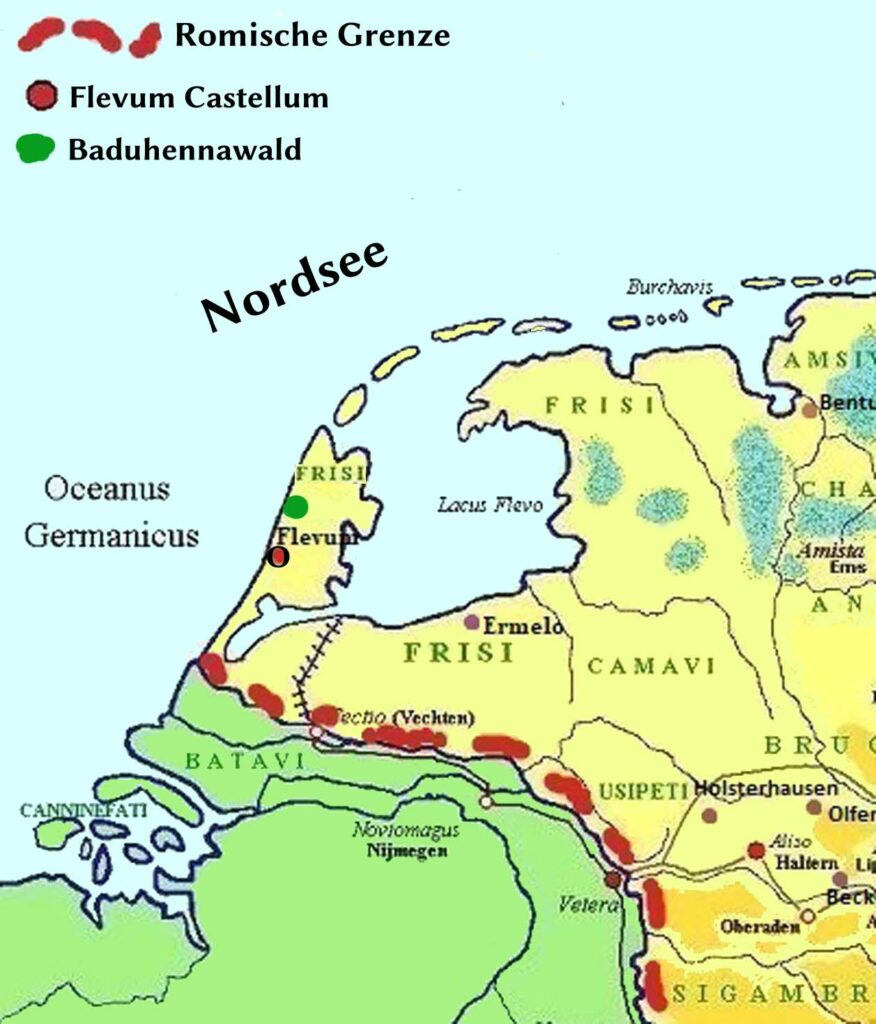

Im Jahr 28 erhoben sich die Friesen, nachdem Olennius, der neu ernannte römische Statthalter, die Steuern drastisch erhöht und hart gegen die Unruhen vorgegangen war, die daraus resultierten. Die Friesen mobilisierten eine Streitmacht und griffen die Römer beim Castellum Flevum an, das von einigen Historikern in der Nähe des Ortes Velsen lokalisiert wird (siehe roten Punkt auf der Karte).

Der lateinische Begriff ‚Castellum‘, auch ‚Castrum‘, wurde für Militärlager unterschiedlicher Größen verwendet, einschließlich großer Festungen, kleinerer Forts und temporärer Lager.

Es diente als Basis für militärische Einsätze, zum Beispiel entlang einer Grenze, oder als temporärer Standort vor Schlachten. Besonders die dauerhaft in diesen Kastellen stationierten Garnisonen trugen durch ihre wirtschaftliche Stärke und den bis dahin an vielen Orten unbekannten technischen Fortschritt erheblich zur Romanisierung der eroberten Regionen bei.

Nach heftigen Kämpfen gelang es den Verteidigern nur mit Mühe, die Friesen von dem angegriffenen Kastellum zurückzuschlagen. Lucius Apronius, der Kommandeur der römischen Grenztruppen am Niederrhein, sandte hastig Verstärkungen mit Booten in den Norden. Als diese Truppen, die fünfte Legion und Hilfstruppen, im Gebiet der Frisii eintrafen, hatten sich diese schon nordwärts, in Richtung des Baduhennawaldes zurückgerzogen.

Es ist unklar, wo sich dieser Wald befand; heutzutage wird allgemein angenommen, dass er nicht allzu weit vom Castellum Flevum entfernt war, möglicherweise ein bis zwei Tage Fußmarsch. Womöglich handelte es sich dort um eine relativ wasserreiche Gegend oder einen Moorwald, gelegen im heutigen Kennemerland oder West-Friesland. Nach dieser Annahme befand sich der Wald nördlich von Flevum. Mehr als eine Vermutung ist das nicht, aber es könnte sich um ein derartiges Gebiet gehandelt haben, das direkt hinter dem Strand lag, wo zu jener Zeit fast keine Dünen existierten, die das Land vor dem Meer schützten: Etwa 30 Kilometer nördlich von Flevum gab es einen solchen Ort, westlich des heutigen Alkmaar, wo eine waldreiche Brackwasserzone existiert haben könnte.

Flevum verfügte über einen Hafen und diente als Stützpunkt für römische Seestreitkräfte. Es kontrollierte eine bedeutende Wasserstraße, die nördlichste Mündung des Rheins, sowie einen Zugang zum Flevomeer. Das Fort wurde vermutlich in den Jahren 14-16 d.Z. errichtet, was darauf schließen lässt, dass es zur Unterstützung der Expeditionen des römischen Generals Germanicus in Germanien gedacht war.

Das friesische Heer zog also möglicherweise nach Norden, gefolgt von den Römern. Eine vorausgeschickte Reitereinheit der Cananefaten, gefolgt von Infanterie anderer germanischer Völker, holte die Friesen ein, wurde jedoch von diesen besiegt. Auch eine Reitereinheit der herbeieilenden Legion, die zur Unterstützung kam, wurde besiegt. Anschließend erreichten sie den Baduhennawald, den sie vermutlich gut kannten. Darin hatten die Friesen im Vergleich zu den Römern einen Vorteil; sie kannten die begehbaren Wege im Wald und die wasserreiche Umgebung und waren, im Gegensatz zu den Römern, leicht bewaffnet, was ihnen weniger Probleme mit dem sumpfigen Untergrund bereitete. Die Schlacht im Wald im Jahr 28 d.Z. endete mit einem klaren Sieg der Friesen.

Das Fort Flevum wurde daraufhin aufgegeben, und die Überlebenden zogen sich in ein Gebiet südlich des Rheins zurück. Die gefallenen römischen Soldaten, darunter viele hochrangige Offiziere, wurden auf dem Schlachtfeld zurückgelassen. Kaiser Tiberius sandte keine neue Strafexpedition dorthin, wodurch die Friesen ihre Freiheit zurückgewannen. Später, im Jahr 47, stellte der Feldherr Corbulo im Auftrag von Kaiser Caligula erneut die römische Autorität her, erhielt jedoch später den Befehl von Kaiser Claudius, sich hinter den Rhein zurückzuziehen.

Laut Tacitus’ Annalen starben im Jahr 28 d.Z. viele römische Soldaten in einer heftigen Schlacht in der niederländischen Provinz Nordholland, die im Nordwesten der Niederlande liegt. Da dieses Gebiet damals wahrscheinlich friesisch war, wird angenommen, dass die Göttin Baduhenna, nach der ein Wald genannt war, von den Friesen verehrt wurde. Die Kapitel 72 und 73 des vierten Buches von Tacitus‘ Annalen berichten von den Ereignissen:

Im selben Jahr brachen die Friesen, ein rechtsrheinischer Volksstamm, den Frieden, mehr wegen der Habsucht unserer Leute als aus Unbotmäßigkeit. Der Tribut, den ihnen Drusus auferlegt hatte, war mäßig angesichts ihrer ärmlichen Verhältnisse; sie sollten für den Kriegsbedarf Ochsenhäute liefern, ohne daß irgend jemand genau darauf achtete, welche Stärke und welche Größe sie hatten, bis Olennius, ein Primipilar, der zur Verwaltung des Friesenlandes eingesetzt war, die Felle von Auerochsen als Größenmaß für die Annahme der Häute festlegte. Diese Forderung, die auch für andere Völker hart gewesen wäre, konnte von den Germanen nur unter noch größeren Schwierigkeiten hingenommen werden, da sie zwar an riesigen Tieren reiche Wälder haben, ihr Hausvieh aber nur mäßig groß ist. Zunächst nun mußten sie die Rinder selbst, dann die Äcker hergeben, schließlich ihre Frauen und Kinder der Sklaverei ausliefern. Das schuf Erbitterung und Beschwerden, und als diesen nicht abgeholfen wurde, suchten sie ihr Heil im Kriege. Man überfiel die zur Tributerhebung eingesetzten Soldaten und schlug sie ans Kreuz; Olennius kam den aufgebrachten Leuten durch die Flucht zuvor und wurde in einem Kastell namens Flevum aufgenommen; eine nicht unbeträchtliche Besatzung von Bürgern und Bundesgenossen deckte dort die Küsten des Ozeans.

Als dies L. Apronius, der Proprätor von Niedergermanien, erfuhr, zog er Sonderabteilungen der Legionen aus der oberen Provinz und ausgewählte Hilfstruppen zu Fuß und zu Pferd heran, fuhr mit beiden Heeren zugleich den Rhein hinab und marschierte ins Friesenland ein, wo die Belagerung des Kastells bereits aufgehoben und die Aufständischen zum Schutz ihres Stammesgebietes abgezogen waren. So ließ er die nächstgelegenen Meeresniederungen durch Dämme und Brücken befestigen, um die schwereren Teile des Heereszuges hinüberführen zu können. Und da man inzwischen Furten gefunden hatte, gab er der Reiterabteilung der Canninefaten und den germanischen Fußtruppen, die in unserem Heer dienten, den Befehl, die Feinde im Rücken zu umgehen; diese waren aber schon in Kampfformation aufmarschiert und schlugen die Schwadronen der Bundesgenossen und die Legionsreiterei, die zu Hilfe geschickt worden waren, in die Flucht. Darauf wurden drei leichte Kohorten und nochmals zwei, dann nach einer Pause die bundesgenössische Reiterei eingesetzt. Sie wären stark genug gewesen, wenn sie sich zugleich auf den Feind gestürzt hätten; da sie aber in Abständen anrückten, hatten sie die außer Ordnung geratenen Soldaten nicht mehr zum Stehen bringen können, wurden vielmehr von der Angst der Fliehenden mit fortgerissen. Da übergab der Feldherr Cethegus Labeo, dem Legaten der 5. Legion, den Rest der Hilfstruppen. Dieser sah sich aber auch wegen der gefährdeten Stellung seiner Leute in eine bedrohliche Lage versetzt und bat durch Melder dringend um den Einsatz der Legionen.

Nun stürmten die Soldaten der fünften vor den anderen nach vorn, und konnten nach hartem Kampf den Feind zurückdrängen und die durch die Verluste geschwächten Kohorten und Reiterabteilungen bei sich aufnehmen.

Aber der römische Feldherr trat nicht zu einem Vergeltungskampf an noch ließ er die Leichen bestatten, obwohl viele Tribunen, Präfekten und Zenturionen höheren Ranges gefallen waren. Später erfuhr man von Überläufern, dass 900 Römer in einem Hain, den sie der Baduhenna zuschreiben, nach einem Kampf, der sich noch auf den folgenden Tag ausdehnte, aufgerieben wurden und daß weitere 400 Mann, die das Landgut des Cruptorix, eines ehemaligen Söldners, besetzt hatten, aus Furcht vor Verrat sich gegenseitig den Tod gaben.

Manfred Fuhrmann (Hrsg.), Tacitus, Germania. Lateinisch/Deutsch. Reclam, Stuttgart 1972 (Einige Korrekturen wurden mit einer späteren Ausgabe abgeglichen)

Tacitus vermittelt den Eindruck, durch die Art und Weise, wie er seine Beschreibung formuliert, dass die germanischen Haine im Gegensatz zu den stark stilisierten römischen, großteils unberührte Waldgebiete waren, die sogar möglicherweise sogar mit deren Kriegführung in Verbindung standen.

Im ersten Teil des Namens „Baduhenna“ wird das germanische *badwa-: ‚Schlacht, Kampf‘ erkannt. Der zweite Teil ‚-henna‚ wird mit dem germanischen *henk-, dem gotischen fra-hintan und dem Althochdeutschen heri-hunda in Verbindung gebracht, die alle auf ‚Kriegsbeute‘ hinweisen. Zusammengefasst wird der Name und der Kompetenzbereich von Baduhenna beschrieben als: ‚Diejenige, die Beute durch siegreichen Kampf erlangt‘. Für diejenigen, die sie verehrten, war sie also eine Göttin, die genau das erreicht, was ihre (Kriegs-)Verehrer erhofften.

In einer anderen Erklärung wird der Teil -henna in Verbindung mit Matronen (Müttergöttinnen) betrachtet, da Formen wie -(h)enae dort vorkommen – Im Lateinischen wird der Name von Tacitus geschrieben als: Baduhennae. Allerdings gibt es bei dieser Erklärung das Problem, dass die Namen der Muttergöttinnen fast alle mit einem „n“ geschrieben werden – wie z. B. Albihenae, Almaviahenae, Berguiahenae, Gesahenae und andere.

Es gibt sogar eine Forscherin, die den Namen keltisch rekonstruiert, indem sie eine Entlehnungsstufe aus dem keltischen Bodu(c)enna– = Kampf-Göttin ableitet.

Zum Abschluß… Bei allem, was hier und an anderen Stellen über die Göttin Baduhenna und die damit verbundene Schlacht zwischen Römern und Friesen geschrieben wird, sollten wir nicht vergessen, dass der oben erwähnte Abschnitt in den „Annalen“ von Tacitus die einzige Quelle dafür darstellt. Alles, was darüber hinaus geschrieben wird, geht nicht über Interpretation, Theorie, Vermutung, Raten und ja, auch Fantasie hinaus.

Am Ende bleibt dann nur noch mein Lied über diese Schlacht…