Vortrag

„Die frühen Franken“

von

Gunivortus Goos

Der Vortrag wurde im Frühjahr 2018 bei zwei verschiedenen Gelegenheiten gehalten.

Der Text beruht auf dem Buch „Die Zeit der Kriegsherren“ – Auf den Spuren der heidnischen Franken, das in 2018 veröffentlicht wurde.

Wenn über die Franken gesprochen wird, wird der Name Karls des Großen oft schon früh im Gespräch erwähnt, der Frankenherrscher, der im Jahr 814 verstarb. Neben viel Positivem gibt es, insbesondere wenn gegen die damalige christliche Kirche argumentiert wird, auch Negatives über diesen Herrscher zu berichten, dazu gehört meistens an erster Stelle das „Verdener Blutgericht“, wo auf Befehl Karls 4500 Sachsen getötet worden sein sollen. Dass zu jener Zeit tatsächlich etwas Eingreifendes passiert ist, wird nicht bestritten, denn der Widerstand der Sachsen brach danach weitgehend zusammen. In der Geschichtswissenschaften wird dieses Ereignis aber schon lange angezweifelt. Einerseits gibt es die Ansicht, dass sehr viele Sachsen nicht getötet, sondern umgesiedelt oder versklavt wurden, denn im Bereich dieses Ortes wurden keine Beweise eines solchen Massakers gefunden – derartige Massaker werden gewöhnlich durch Bodenfunde bewiesen, und es sind dort keine Gräberfelder gefunden, die auf eine derartig große Zahl Tote schließen lassen könnten. Anderseits wird angenommen, dass tatsächlich viele Sachsen getötet wurden, aber dann kursiert die Zahl 500 oder gar keine, weil nur die ‚Rädelsführer‘ hingerichtet wurden.

Ich ziehe mal Björn Emigholz, den Verdener Stadtarchivar heran, der sich erst gar nicht festlegen will auf eine Zahl, auch wenn er überzeugt ist, dass damals etwas sehr Drastisches stattgefunden haben muss,

„ … auch wenn er überzeugt ist, dass damals ‚etwas sehr Drastisches stattgefunden haben muss‘. Schließlich sei im Anschluss der Widerstand der Sachsen zusammengebrochen. Deswegen geht Emigholz von einer besonders abschreckenden Aktion von Karl dem Großen aus – zu der er im Übrigen jedes Recht gehabt habe. „Er war von den Sachsen verraten worden, und sowohl nach fränkischem, als auch nach sächsischem Recht hätte er so 4500 oder auch noch mehr von ihnen exekutieren lassen können“, erklärt Verdens Stadtarchivar.

Eine solch hohe Zahl erscheint ihm aber aus zwei Gründen nicht realistisch: Erstens war die Gegend damals nicht stark besiedelt und daher wäre es schwierig gewesen, überhaupt 4500 Menschen zusammenzubekommen. Und zweitens wäre der logistische und personelle Aufwand für Karl den Großen, so viele Leute gefangenzunehmen und dann hinzurichten, für damalige Verhältnisse kaum zu schaffen gewesen.

https://detlefnolde.wordpress.com/2016/06/02/karl-der-grosse-

ein-sachsenschlaechter-die-legende-vom-verdener-blutgericht/

Das alles aber nur nebenbei, wichtiger im Zusammenhang dieses Vortrags ist, dass Karl der Große im Jahr 768 ein Erbe antrat, dessen Fundamente mehrere Jahrhunderte zuvor gelegt worden waren. Alles begann bereits im 3. Jahrhundert, als germanische Räuberbanden auf der Suche nach reicher Beute in das römische Gallien einmarschierten und der Name ‚Franken‘ zum ersten Mal auftauchte.

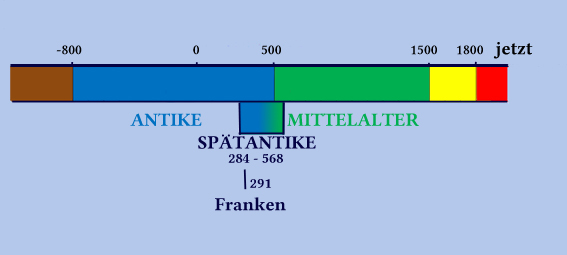

Es ist die Zeit der Spätantike. Dieser Name ist ein Begriff für eine Übergangszeit zwischen Antike und frühem Mittelalter, der erst Mitte des 19. Jahrhunderts auftauchte. Diese Übergangszeit fing im späten 3. Jahrhundert an und endete in der 2. Hälfte des 6. Jahrhundert, sie dauerte etwas weniger als 3 Jahrhunderte.

Die Macht des römischen Reiches war im Sinken begriffen, in der Spätantike hatte es längst nicht mehr die militärische Vorherrschaft, die es noch zur Zeit eines Julius Caesar und Kaisers Augustus hatte.

In der römischen Armee brodelte es, sie war lange Zeit mit vielen Wohltaten verwöhnt worden, und Kaiser, die diese Entwicklung zurückdrehen wollten, mussten dafür mit ihrem Leben bezahlen. Die anspruchsvolle Haltung der Soldaten mag für spätere Kaiser einer der Gründe gewesen sein, immer stärker auf ‚barbarische‘ Krieger zu bauen.

Auch durch hohe Ausgaben für die Armee war die wirtschaftliche Situation in Rom bedrohlich schlecht und an verschiedenen Grenzen des Imperiums regten sich unterworfene Völker und Nachbarn.

Im Osten des Reiches gab es einen jahrhundertelangen Krieg; zuerst mit den Parthern und danach mit den Sassaniden, die das parthische Imperium übernahmen.

Das Reich der Parten, angegeben durch den aufgehellten grüne und gelbe Teilen. Die Sassaniden erweiterten es noch, teilweise zu Lasten des Römischen Imperiums – den Teil mit den roten Grenzen markiert das Sasanidenreich.

Nicht nur starben dabei tausende Soldaten, es band auch ganze Armeen in diesem Gebiet und der finanzielle Aufwand dafür war gigantisch.

Dazu kamen aus dem Osten asiatische Steppenvölker und die Goten und als diese die Grenzen des römischen Imperium erreichten, entstanden zusätzliche schwere Grenzkonflikte.

Sogar im Herzen des Imperiums blieb es nicht ruhig; in hohem Tempo kamen und gingen Kaiser, die sehr oft keinen natürlichen Tod fanden.

Es war nicht mehr möglich, die Grenzen dauerhaft mit Armeen zu überwachen, nicht selten passierte es sogar, dass es kaum noch Grenzschutz gab, weil ein Kaiser die Soldaten brauchte, um Gegenkaiser zu bekämpfen.

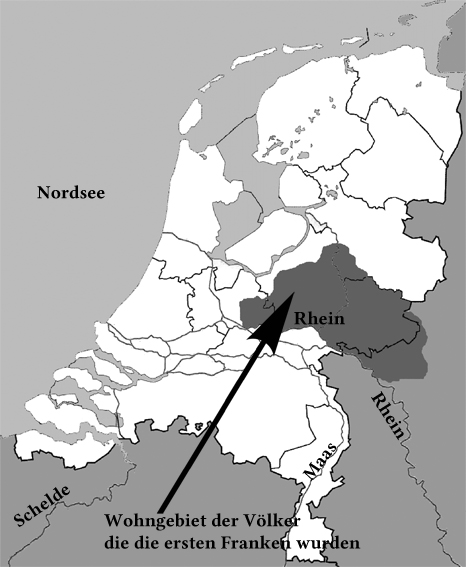

Und in dieser Zeit gab es entlang des Niederrheins eine Gruppe kleiner germanischer Völker, deren Krieger schon lange in der römischen Armee gedient hatten, die also die Reichtümer der Römer gut kannten, diese aber selber kaum oder gar nicht besaßen. Einerseits wurden sie also sicherlich angelockt durch den Wohlstand in dem relativ friedlichen und blühenden Gallien. Andererseits waren ihre eigenen Siedlungsgebiete gefährdet durch andere germanische Völker und durch die ersten flüchtenden Volksgruppen aus östlichen Gebieten. Es wäre daher gut möglich, dass die kleinen germanischen Völker neue Wohngebiete suchten oder Schätze, um die Sicherheit ihres Wohngebiets mit Tributzahlungen an starke Nachbarn zu schützen.

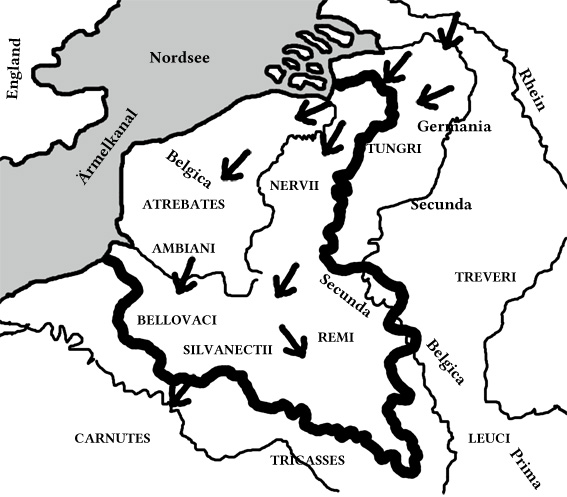

Als dann die römische Reichsgrenze nicht mehr kontinuierlich bewacht wurde, vereinigten diese kleineren Völker ihre Krieger und fingen an mit Raubzügen in das reiche römische Gallien – zusammen waren sie stark genug um den noch vorhandenen römischen Armee-Einheiten zu trotzen. Diese zweckorientierten Bündnisse bekamen Von Römer und Gallier den Namen Franken.

A=Nordsee, B=Zuiderzee (IJsselmeer), C=Rhein, D=IJssel, E=Maas (Meuse), F=Schelde, G=Seine, H=Marne

Diese Karte kann nicht eindeutig klarstellen, dass diese Völker die ersten Franken waren. Welche es genau waren, bleibt verborgen im Nebel der Geschichte, vermutlich konnten römische Historiker die verschiedenen germanischen Stämme jenseits des Rheins nicht wirklich gut auseinander halten. Es ist dabei sogar wahrscheinlich, dass sie bei ihren Erwähnungen zurückgriffen auf jahrhundertealte Schriften, in denen die Völkernamen genannt worden waren. Aber da einige dieser Völker schon früh mit den Franken in Zusammenhang gebracht wurden, mag schon was dran sein. Jedenfalls werden die Völker, deren Namen in Rot geschrieben sind, zu den ersten Franken gerechnet.

Die frühen Franken haben selber keine Berichte über sich und ihre Unternehmungen hinterlassen, ihre Taten sorgten aber dafür, dass römische und gallorömische Autoren das taten.

Ein römischer Schriftsteller erzählt über fränkische Räuberbanden um das Jahr 250:

… Frankenstämme plünderten Gallien und setzten sich in Spanien fest, wo sie die Stadt Tarraco [Tarragona] verwüsteten und fast völlig ausplünderten; ja ein Teil von ihnen drang auf Schiffen, die ihnen in die Hand gefallen waren, bis nach Afrika vor …

Es wäre demnach anzunehmen, dass so ab etwa um die Hälfte des 3. Jahrhundert einige germanische Völker sich zu ‚Franken‘ zusammenschlossen.

Diese und andere Berichte über die Franken waren Betrachtungen von außerhalb, in vielen solchen Erwähnungen mussten die Franken herhalten als Verlierer, um römische Kaiser zu loben.

Der erste schriftliche Bericht mit dieser Absicht war eine Lobpreisung in der Festrede zur Feier der Geburtstage der beiden Kaiser Diokletian und Maximian (284–305), die 291 gehalten wurde. Der Abschnitt, in dem Kaiser Diokletian gepriesen wird, lautet:

… auch lasse ich jene Taten unerwähnt, die vom bloßen Schrecken, der von Euren Waffen ausgeht, vollbracht sind, wie von Euren Waffen selbst: die Franken, die mit ihrem König kamen, den Frieden zu erbitten, und den Parther, der Euch mit Wundergaben schmeichelnd zu gewinnen suchte.

Verschiedene römische Quellen berichten, dass die Franken nicht nur über Land Plünderzüge unternahmen, sondern auch über Wasser. Zuvor wurden in diesem Zusammenhang schon die Küsten Spaniens genannt. Aber sie sind auch mitsamt Verbündeten über London (Londinium) hergefallen.

Im Übrigen, die Franken waren mit ihren ausgedehnten Raubzügen in Gallien nicht die ersten, die Derartiges in jenem Jahrhundert unternahmen. Ab 213 fingen die Alamannen an, den obergermanischen Limes in der südlichen Hälfte Deutschlands zu überqueren für ihre Raubüberfälle in römisches Gebiet. In den Jahren 233/234 unternahmen sie schon Raubzüge bis nach Südgallien. Die ersten Franken sind sehr wahrscheinlich diesem Vorbild, das sie sicherlich kannten, gefolgt – für die kleinen germanischen Stämme am Unterrhein könnte das sogar der Anstoß gewesen sein, ihre Krieger zu stammesübergreifenden Banden zusammenzufügen, um ähnliche Einfälle zu wagen, wie die Alamannen es ihnen vorgemacht hatten.

Es ist also nicht außergewöhnlich, dass die Franken weiterhin in vielen lateinischen und griechischen Schriften vorkommen. Nachdem sie sich einmal formiert hatten, haben sie sich auch tatkräftig gerührt, sowohl als Feinde Roms als auch als Föderierte; damit werden mit Rom verbündete Völker bezeichnet. Außerdem gibt es in den Quellen Berichte über Franken, die an anderen Stellen im Imperium in römischen Kriegsdienst waren.

Als Feinde Roms blieb es nicht bei einigen Raubzügen. Auch nicht, nachdem römische Armee-Einheiten plündernde Franken jagten, schlugen und bis über den Rhein zurücktrieben. Es war noch lange kein Ende der fränkischen ‚Unternehmungen‘ erreicht. In den nachfolgenden Jahren überquerten Franken wiederholt den Limes (die Reichsgrenze), zerstörten römische Lager und Kastelle bei Xanten, Krefeld, Nimwegen und Tongern, plünderten Bitburg und Trier und ließen eine Spur der Verwüstung auf ihrem Weg entlang der Maas bis tief in Gallien hinter sich. Nachdem sie um 275 mehrere Römerlager zerstört hatten, wie das bei Vetera II (Xanten), scheint die Rheingrenze im nördlichen Abschnitt zwischen Arnheim und der Nordsee vorübergehend weitgehend ungesichert geblieben zu sein. Schließlich gelang es den damaligen römischen Kaisern die Grenzen wieder einigermaßen zu sichern, aber das hatte nicht zuletzt auch damit zu tun, dass Kaiser Probus es den Franken unter Auflagen genehmigte, sich auf römischem Gebiet südlich des Niederrheins anzusiedeln.

Auch unter Kaiser Maximian, der von 286 bis 305 zusammen mit Diokletian als Kaiser über das römische Imperium herrschte, durften kleinere Gruppen Franken sich in Gebieten der Nervier und Treverer in Nordwest-Gallien ansiedeln.

Und unter Kaiser Julian, der letzte heidnische Kaiser, der 363 verstarb, konnten sich weitere Franken in Gallien ansiedeln.

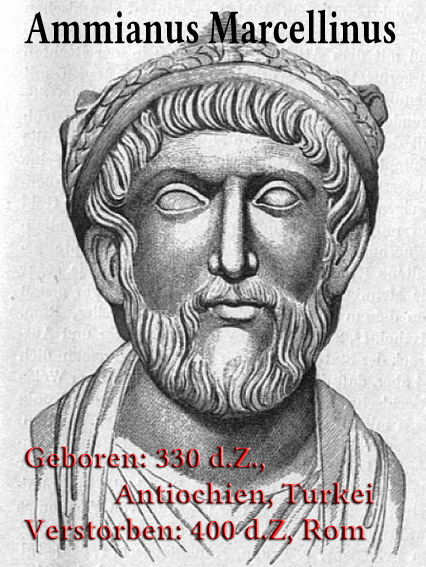

Der Historiker Ammianus schrieb darüber:

Nach solchen Vorbereitungen wandte er sich zuallererst gegen die Franken, und zwar gegen diejenigen, die man gewöhnlich Salier nannte und die es einst frech gewagt hatten, sich ihre Wohnsitze auf römischem Boden in der Gegend Toxandrien einzurichten. […] ließ er sich durch den errungenen Sieg zu einem gehörigen Anteil Milde umstimmen und nahm sie, die sich mit ihrem Vermögen und ihren Kindern ergaben, auf.

Über der Grund weshalb Kaiser Julian es den Saliern gestattete, doch in Toxandrien zu bleiben, gibt es unterschiedliche Meinungen. Es könnte sein, das Julian sie damit als Verbündete (Föderaten) gewann, stattdessen wäre es auch möglich, dass er sie als unterworfene Bewohner des Reiches aufnahm, die damit verpflichtet waren mit Hilfstruppen zur Armee beizutragen. Unabhängig davon ist dies vermutlich das erste Mal, dass sich ein ganzes fränkisches Teilvolk auf römischem Gebiet in Gallien dauerhaft ansiedeln konnte.

Zudem haben sich sehr wahrscheinlich schon früh und ständig einzelne germanische Familien in Gallien niedergelassen und sich mit der dort ansässigen Bevölkerung vermischt.

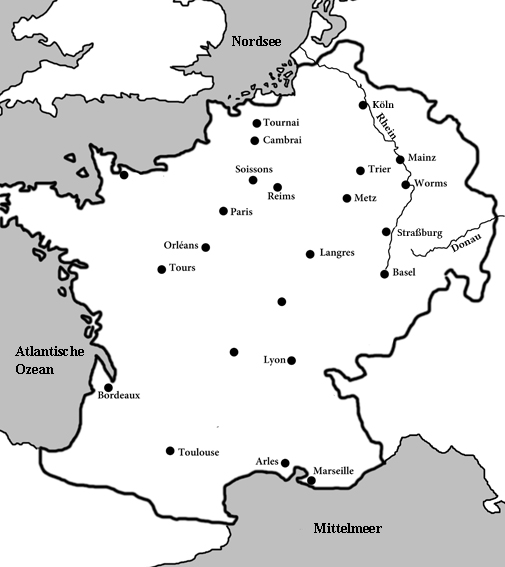

Auf diese Karte wird so etwa der Fortschritt der Besiedelung fränkischer Völker in Gallien dargestellt. Der Name Gallien oder Gallia sollten wir dabei nicht bloß assoziieren mit dem heutigen Frankreich. In der Spätantike umfasste er ein größeres Gebiet, wie hierunten dargestellt wird:

Um es noch ein wenig unübersichtlicher zu machen, man gönnt sich ja sonst nichts, und sicher kein leichtes Verstehen, wurden in der Spätantike die römischen Verwaltungsgebiete neu geregelt. Eine Gruppe Provinzen formte zusammen eine Diözese – es mag jetzt klar sein, woher dieser Begriff stammt, der heute in der kirchlichen Verwaltung benutzt wird. Nachfolgend eine Karte der Diözese Gallia:

Bezüglich der Franken im Westen und denjenigen im Osten kann man eine unterschiedliche Behandlung feststellen; während die im Westen in dem Gebiet bleiben konnten, in dem sie sich angesiedelt hatten oder sogar umgesiedelt worden waren, wurden die Rechtsrheinischen, die südlich des nördlichen Niederrheingebiet wohnten, jedes Mal gnadenlos zurückgetrieben, wenn sie in neuen Gebieten niederlassen wollten, die unter römische Herrschaft fielen. Die ‚Westfranken‘ konnten als ‚Volk‘ innerhalb des römischen Reiches wohnen und werden – wenn auch anfänglich sicher beschränkt – zunehmend an der gallorömische Kultur teilhaben. Dieses römische Entgegenkommen wird zweifellos zum späteren Aufstieg dieser Franken beigetragen haben.

Soweit erst diese Skizze. Jetzt kurz zurück zu den Anfängen der Franken. Es sprechen mehrere Hinweise für die Vermutung, dass die Anstifter des fränkischen Zusammenschlusses aus dem Volk der Salier kamen. Dafür möchte ich einen kleinen Exkurs machen.

Im ersten Jahrhundert nennt der römische Historiker Tacitus das Volk der Chauken, die im Norden entlang der Küste wohnten. Er schreibt über sie:

… unter den Germanen ein sehr angesehener Stamm, der seine Größe lieber durch Gerechtigkeit geschützt wissen will. Ohne Habgier, ohne Herrschsucht fordern sie in ihrer Ruhe und Abgeschiedenheit nicht zu Kriegen heraus und führen auch keine Raub- und Plünderungszüge durch. Das ist der vorzüglichste Beweis für ihre Tüchtigkeit und Stärke, daß sie ihre Überlegenheit nicht durch Gewalttaten behaupten; dennoch stehen für alle Waffen bereit und, wenn es die Umstände erfordern, ein Heer, und zwar sehr viele Männer und Pferde. Aber auch wenn sie Frieden halten, genießen sie denselben guten Ruf.

Germania, Kap. 35

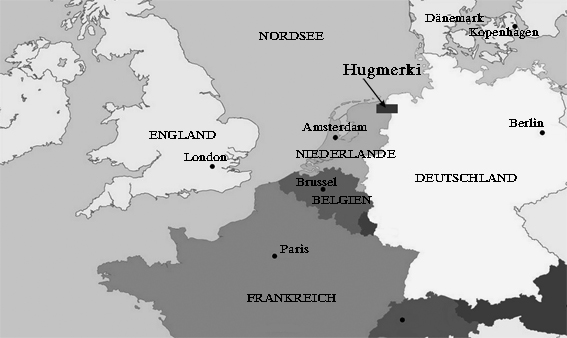

Mit dem lateinischen Namen Chauci werden wahrscheinlich zwei Völker gemeint, ‚Große‘ und ‚Kleine‘ Chauken genannt. Westlich und südwestlich der Großen Chauken bis weit in die niederländische Provinz Groningen sollen die ‚Kleinen Chauken‘ gewohnt haben. Diese Chauken haben sich selber sicherlich nicht mit dem lateinischen Namen bezeichnet, der wahrscheinlich entstand aus dem mündlich genannten germanischen Wortlaut. Dieser Name mag Hugas oder Hugons gewesen sein. Ihr Kerngebiet war wahrscheinlich Hugmerki oder Hugumarchi, dem Namen einer Landschaft in der niederländischen Provinz Groningen, ein Gebiet zwischen der Stadt mit gleichem Namen bis zum Wattenmeer und einem Teil des angrenzenden deutschen Emslands. Der überlieferter Name kann übersetzt werden mit: Das Land, die Mark oder die Gau der Hugas.

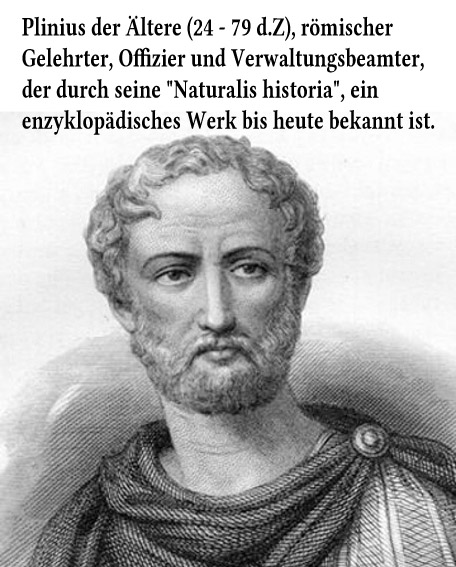

Es wird heute angenommen, dass dieses Volk sich den eindringenden Sachsen nicht unterwerfen wollte und deshalb südwärts zog. Vielleicht hängt es zusammen mit was Plinius der Ältere über sie schrieb; sie seine ein armes Volk, das an einer kargen Küste lebte, aber obwohl sie nichts Wertvolles hatten, würden sie jeden Versuch, sie zu erobern, zutiefst übel nehmen.

Auf ihrem Zug kamen sie durch das Gebiet anderer kleiner Völker und diese haben sich freiwillig angeschlossen, weil auch sie bedrängt wurden, oder wurden besiegt und dann aufgenommen. Das so entstandene Mischvolk hat sich zuerst im Stromgebiet des Flusses IJssel niedergelassen, Seitenfluss des Rheins. Ihren neuen Namen bekam dieses Volk von den Römern, die sich oft an geographischen Namen orientierten. In römischer Zeit kannte man den Fluss IJssel unter den Namen ‚Isala, i-sala, Sala‘. Andere alte Namen sind Isla oder Isala. Der lateinische Name Salii, verdeutscht, Salier, kann gut mit diesem Flussnamen zusammenhängen.

Mehrere Umstände führten dazu, dass sie dann weiter südwärts zogen und als sie das Gebiet der Bataver durchquerten, vermutlich auch die Reste dieses einst berühmten Volkes aufgenommen haben. Zuvor sind womöglich auch die Tubanten, die Cugerner und (Teile der) Sugambrer in den Saliern aufgegangen.

Auf der Karte unten wird dieser Völkerzug verdeutlicht:

Als der Name ‚Franken‘ in Gebrauch kam, hatten die Salier dann vermutlich eine Koalition mit weiteren Nachbarstämmen geschlossen, möglicherweise hatten sie dazu sogar die Initiative ergriffen, mit dem Ziel im reicheren gallischen Süden Raubzüge zu unternehmen – schließlich kannten sie sich schon damit aus. Unterstützt wird diese Ansicht dadurch, dass oft davon ausgegangen wird, dass die ersten Einfälle über See aus der Scheldemündung heraus stattfanden – die Chauken waren gute Seefahrer.

Durch eine Kette von Indizien wird die Annahme unterstützt, dass, während die ‚Großen Chauken‘ im Stammesverbund der Sachsen aufgingen, die ‚Kleinen Chauken‘ einen Ursprung der Franken bildeten.

Zudem besteht die breit akzeptierte Ansicht, dass die ‚Geburt‘ der Franken in und nördlich des niederländischen Rheingebiets stattfand – dabei eingeschlossen ist das Stromgebiet des Flusses IJssel, ausgedehnt bis in das westliche Münsterland hinein.

Soweit dieser Exkurs.

Die Entwicklung geht freilich noch weiter, noch sehr vieles passierte, bevor fränkische Könige fast ganz West-Europa beherrschten. Die ersten fränkische Führer waren im wahrsten Sinne an erster Stelle Kriegsherren, die ihre Gefolgschaft auf Beutezüge führten. Je erfolgreicher der Kriegsherr, umso mehr Anhang bekam er. Auch darüber gäbe es noch viel zu erzählen, aber ich belasse es bei dieser Skizze, denn ich möchte auch noch ein paar Worte verlieren über den aussichtslosen Kampf der heidnischen Franken, Gallier und Römer gegen das vorrückende Christentum.

Als die in Gallien wohnenden Franken, die nach und nach zu Galliern mit germanischem Migrationshintergrund wurden, zu ernstzunehmenden Machtfaktoren wurden – sie füllten die militärische Lücke, die durch den Abzug der römischen Armee entstanden war – hatte die christliche Kirche sich dort schon weitgehend gefestigt. Deren Bischöfe kamen fast nur aus vornehmen gallorömischen Familien, die Mitglieder für den römischen Senat gestellt hatten. Sie waren weltliche und religiöse Führer und weil sie sich dabei mit heidnischen fränkischen Kriegsherren zusammentaten, verfügten sie auch über Armeen. Denn nicht Religion hatte für Bischöfe und Frankenfürsten Priorität, sondern Macht.

Bei der Ausdehnung ihres Herrschaftsgebiets in Gallien verleibten sich die heidnischen, polytheistischen Franken auch städtische Gebiete ein, in denen die Bevölkerung christlich war. Dieser Religionsunterschied war aber kein Thema – die Grundlage der fränkischen Gebietserweiterung beruhte auf weltlichen Machtansprüchen und hatte keine ‚missionarischen‘ Ziele.

Während das Christentum in Gallien aus zwei Strömungen bestand, katholisch und arianisch, die jede ziemlich einheitlich und gut organisiert und vernetzt waren, bestand das Heidentum von Franken und Galliern, aus einer völlig unorganisierte Ansammlung vieler autonomer Kulte, und hatte weder die Struktur noch den religiösen Grundsatz sich dem Christentum auf ähnliche Weise entgegenzustellen und stand dadurch von Anfang an auf verlorenem Posten.

Es mag deshalb auch viele Heiden gegeben haben, die sich, jedenfalls äußerlich, aus praktischen Gründen den christlichen Gemeinden anschlossen. Denn ab dem 3. Jahrhundert z.B. legten und unterhielten diese Gemeinden eigene Friedhöfe um ihren Mitgliedern eine angemessene Bestattung zu ermöglichen. Und weil sie für die Zeit gut organisiert waren, waren sie auch imstande Hilfsbedürftigen Schutz und Versorgung zu bieten. Dazu ein Zitat des Forschers Jochen Martin:

Weder organisatorisch noch im Hinblick auf die Verpflichtung zu gegenseitigem Einstehen füreinander gab es ein heidnisches Pendant zu ihr. Das hat auch Kaiser Julian gesehen, wenn er schrieb: „Da es nämlich … dahin gekommen ist, daß die Armen von den heidnischen Priestern vergessen und vernachlässigt wurden, haben die gottlosen Galiläer, die das bemerkten, sich auf diese Praxis der Menschenliebe verlegt“.

Kaiser Julian. (Lateinisch: Flavius Claudius Julianus Augustus, 331 – 363). Wegen seiner Förderung des Heidentums nannte ihn die christliche Kirche Julian den Apostaten.

Kaiser Julian war selber Heide und verabscheute das Christentum.

Alle nachfolgende Kaiser waren aber Christen.

Anfangs sehr vorsichtig, entwickelte sich eine Missionierung über ganz Gallien; die heidnischen Franken, die militärische Macht besaßen, wurden zunächst weitgehend in Ruhe gelassen, aber im 6. Jahrhundert gab es nach den Quellen anscheinend im Frankenreich und bei den Franken auch Zwangsbekehrung und Zwangstaufe. Kein Wunder, dass es zu der Zeit Menschen gab, die öffentlich Christen waren, heimlich aber ihren heidnischen Glauben praktizierten. Für alle Missionare waren die heidnischen Gottheiten Teufel – das wurde auf einen einfachen Nenner gebracht: Der Gott der Christen ist gut, andere Götter sind böse (Teufel) und entsprechend sind die Anhänger des Christengottes die Guten und alle anderen die Bösen.

Im genannten 6. Jahrhundert war das Heidentum dann so weit zurückgedrängt, dass heidnische Praktiken nur noch im Privatbereich stattfanden, in den Häusern, in Wäldern und an tief verborgenen Kultorten in der Natur. Sie waren zu einem ‚unsichtbaren Problem‘ geworden und diese Heimlichkeit wurde, ähnlich wie Geheimkulte im römischen Imperium, von den Kaisern als Bedrohung angesehen. Es wurde vermutlich auch zurecht angenommen, dass es Menschen gab, die sich öffentlich zum Christentum bekannten, heimlich aber den alten ‚heidnischen‘ Bräuchen nachgingen. Damit entzogen sie sich mindestens teilweise der Kontrolle der Kirche.

In der Übergangszeit zwischen praktiziertem Heidentum und der Verbreitung des Christentums hatten Unterschiede zwischen Religionen sicher auf dem Land kaum Bedeutung für die Menschen, man nahm, was vorhanden war und in der religiösen Praxis fand nicht selten eine Vermischung von Christentum und Heidentum statt. Heidnische Bräuche wurden in einen christlichen Kontext gestellt, der Gott der Christen wurde zusammen mit den Gottheiten von Sonne und Mond verehrt, christliche und heidnische Statuen wurden gemeinsam aufgestellt – der praktische Landmann sicherte sich nach mehreren Seiten ab. Auf alte heidnische Kultstätten, wo Menhire standen, wurden zusätzlich Kreuze platziert. Es gab christliche Priester, die die Zukunft vorhersagten, die sie aus den Eingeweiden von Tieren ‚lasen‘. Die christlichen Nachfolger der Druiden vermischten ‚magische Praxis‘ aus Werken des römischen Heidentums und machten daraus neue christlich-magische Praktiken.

Bei der Vermischung durch Ehen bei den gewöhnlichen Heiden und Christen mögen anfangs beide Christentum und Heidentum ihren Platz gehabt haben, aber in vielen Fällen mögen Heiden mindestens öffentlich Christen geworden sein. Deshalb, als dann der berühmte König Chlodwig sich taufen ließ, hatte der christliche Glaube sich weitgehend auch bei den fränkischen Galliern etabliert.

Viele Heiligenlegenden erzählen über das Bemühen der Missionierung und andere Erfahrungen, die mit heidnischen Göttern zu tun haben. Einige Beispiele sollen das unterstreichen. Dabei möchte ich einige Kommentare meiner Lektorin Dagmar Fügmann nicht auslassen:

Gregor von Tours erzählt in seinem „Das Leben der Väter“ über ein Ereignis, das dem Trierer Bischof Nicetius (525/26–566) widerfuhr:

Eines Tages, während einer Reise, stieg er von seinem Pferd um unter dichten Büschen einem Ruf der Natur zu folgen, und siehe da! Vor ihm erschien ein furchtbarer Schatten, von großer Höhe und enormem Ausmaß, schwarzfarbig, mit einer großen Zahl von leuchtenden Augen, wie die eines wütenden Stieres und einem großen offenstehenden Maul, als wäre er bereit, den Gottesmann zu fressen. Aber als er das Zeichen des Kreuzes gegen die Erscheinung gemacht hatte, verschwand sie wie aufsteigender Rauch. Es besteht kein Zweifel daran, dass es der Prinz des Verbrechens (der Satan) selber war, der sich ihm gezeigt hatte.

Meine Lektorin schrieb mir dazu:

Ich hätte echt gern gewusst, was diejenigen, die solcherlei Erscheinungen hatten, vorher eingeworfen haben. Damit ich das Zeug meiden kann.

Die heilige Radegundis (520–587), eine Tochter des Königs Berthachars von Thüringen, war zwangsverheiratet mit dem fränkischen König Chlothar I. Nachdem sie Chlothar verlassen hatte, gründete sie das erste Frauenkloster Europas. Ihre Vita wurde von Venantius Fortunatus (540–um 605) aufgeschrieben; kurz nach dem Jahr 600 vervollständigte die Nonne Baudonivia diese Biographie. Letztere erzählt über ein Erlebnis Radegundis‘ als sie einmal durch das Land reiste:

... etwa eine Meile entfernt von der Route der gesegneten Königin gab es ein Götzenhaus der Franken. Als sie davon hörte, befahl sie ihren Dienern dieses Götzenhaus anzuzünden, damit das Feuer es verzehre, denn sie urteilte, dass es schändlich sei, Gott im Himmel derart zu verachten und die Werke des Teufels zu verehren. Eine Schar Franken, als sie das bemerkten, versuchte mit Schwertern und Knüppeln den Platz zu verteidigen und ihr Geschrei dabei wurde vom Teufel geschürt.

Meine Lektorin dazu:

Man möchte Chlothar zum Verlust dieser liebreizenden Gemahlin heute noch nachträglich gratulieren.

Es wurden viele heidnische Heiligtümer zerstört, die nachfolgende Karte zeigt welche, dessen Existenz nachgewiesen ist:

Das betrifft sowohl gallische als auch germanische Kultstätten. Es werden aber sicherlich sehr viel mehr gewesen sein, besonders diejenigen, die keine Bauten, sondern z.B. mit Holz oder Steinen markierten Plätze im Wald waren.

Angehörige des katholischen Klerus sahen in vielen größeren und kleineren Ereignissen Anzeichen dämonischen Handelns – also die Anwesenheit heidnischer Götter. Wenn eine Kerze in einer Kirche durch einen vorbeifliegenden Vogel ausgelöscht wurde oder wenn statt morgens ein Hahn schon in der Nacht krähte, galt das als schlimmes Vorzeichen, verursacht durch heidnische Götter (Dämonen). Für deformierte oder abnormal gewachsene Pflanzen und Bäume, die nicht zu den gewöhnlichen Zeiten blühten, galt ähnliches.

Als eine Fliege versuchte, sich in den Becher eines Presbyters zu setzen und sich nicht wegjagen ließ, schlug er mit der Rechten das Kreuzzeichen über den Becher, worauf dieser zerbrach und das Getränk in hohem Bogen zu Boden floß.

Mein Lektorin kommentirerte:

Der war so besoffen, dass er AUF den Becher geschlagen hat, nicht darüber nach irgendwas geschlagen hat.

Opfermahlzeiten fanden nicht nur innerhalb des Hauses statt, wie ein kaiserlicher Erlass aus dem Jahr 407 dokumentiert:

Es sei auch gänzlich unerlaubt, zu Ehren eines gottlosen Ritus Festessen an Begräbnisplätzen abzuhalten oder irgendeine Art feierlicher Handlung zu begehen.

Der ironische Lektoratskommentar dazu:

Uch! Leichenschmäuse sind sofort zu verbieten! Unverzüglich! Nix mehr nach Beerdigungen zusammensitzen und Essen und Trinken! Alles heidnisch! Igitt!

Viele Anhänger heidnischer Kulte in der Spätantike, sowohl Zivilpersonen als auch Soldaten, haben sich unter den verschiedenen römischen Kaisern und später auch unter Chlodwig nach seiner Taufe ‚angepasst‘:

Öffentliche Opfer wurden nur zu Zeiten zelebriert, wenn sie gestattet oder vorgeschrieben waren (letzteres z.B. unter Kaiser Julian), sie wurden unterlassen, wenn entsprechende Verbote durch christliche Kaiser ausgesprochen wurden. Weil in Gallien sowohl die römischen Kaiser und Heerführer, als auch Chlodwig I. und seine Söhne nicht grundsätzlich auf die Loyalität gegenüber ihren Anführern vertrauen konnten, waren sie, durchaus nicht freiwillig, mehr oder weniger gezwungen, religiöse Toleranz zu zeigen, damit es in dieser Hinsicht keine Gründe gab, Spannungen und Unmut unter den Soldaten und der Bevölkerung zu erzeugen.

Und was im privaten Bereich an Heidentum praktiziert wurde, blieb lange Zeit ganz außerhalb herrschaftlichen Einflusses; es waren später insbesondere die Kirchenführer, die ihren Königen ‚diktierten‘ hier Verbote zu erlassen.

Deshalb, wenn für eine bestimmte Region angegeben wird, dass die Christianisierung dann oder dann vollzogen sei, sollte eine solche Aussage mit Zurückhaltung bewertet werden. Offiziell mögen die Menschen in der genannten Gegend als Christen bezeichnet worden sein, ihr religiöses Handeln, das oft abwertend als Rest isolierten alten Brauchtums charakterisiert wird, kann durchaus noch für längere Zeit praktiziertes Heidentum gewesen sein. Zudem ist es dem Wortsinn entsprechend unbekannt, wie lange eine heimliche Verehrung der alten Götter bestand. Es ist unwahrscheinlich, dass im 9. Jahrhundert auf dem westeuropäischen Festland nur Sachsen noch in Vielzahl Heiden gewesen seien; in entlegeneren Gebieten Galliens soll es in den Wäldern auch noch verborgenes Heidentum gegeben haben, vermutlich auch unter Franken.

Es sind keine Namen der einheimischen Götter der Franken überliefert. Verschiedene christliche Quellen nennen Götter, die von Franken verehrt wurden, es werden aber nicht die einheimischen Namen benutzt, sondern römische Äquivalente. Eine Beschreibung eines Hochzeitszugs dazu als Beispiel:

Dieser Aufzug war ihnen gleichzeitig Schmuck und Bewaffnung: Gekrümmte Lanzen und Wurfäxte trugen sie in der Rechten und bedeckten ihre linke Seite mit Schilden, deren äußerer Teil silbern, die Buckel aber golden glänzten, was den Wohlstand ebenso wie die Sorgfalt des Besitzers gleichermaßen ausdrückte. Im Übrigen war alles dergestalt, dass in dem ganzen Hochzeitszug nicht weniger der Prunk des Mars als der der Venus zum Ausdruck kam.

Welche fränkischen Götter damit dann wohl gemeint sein mögen, kann nur geraten werden. Und dabei kommen nicht nur germanische Götter in Betracht, sondern auch gallische und römische – denn die Franken waren inzwischen weitgehend gallo-romanisiert.

So wurde ein Votivaltar für den Rheingott gefunden, (siehe Bild oben) römisch: Rheno Patri, Vater Rhein. Aber wie er hieß, wissen wir nicht, er wurde wohl auch von Franken verehrt, aber es ist noch nicht einmal bekannt, ob er ursprünglich ein germanischer oder gallischer Gott war.

Das gilt auch für die kleine Statue einer Flussgöttin, die im niederländischen Niederrheingebiet gefunden wurde. Sie wird wohl germanischer Herkunft sein, aber ihr Name ist nicht bekannt.

Deshalb müssen wir uns, wenn es fränkische Götter betrifft, auf Namen verlassen, die verehrt wurden, bevor die Franken in der Geschichte auftauchen – verehrt von den Völkern, die später Franken wurden. Und dabei können wir auswählen aus eine Reihe germanischer, gallischer, römischer und sogar sarmatischer Götter.

Abschließen möchte ich kurz die zwei Hauptfaktoren nennt, weshalb die Franken agieren konnten, wie sie es taten und sich überhaupt zu einer europäischen Großmacht entwickelten.

- Erstens gab es das starke, romfeindliche Reich der Sasaniden in Kleinasien, dem es zu verdanken ist, dass das römische Imperium im Westen nicht kontinuierlich seine volle militärische Macht entfalten konnte – das hätten die fränkischen Völker wahrscheinlich nicht überlebt.

- Und wahrscheinlich verdanken es die Franken noch mehr den Wandalen, die im 5. Jahrhundert mit der Eroberung ihrer Gebiete in Nordafrika das Imperium im ökonomischen Herzen trafen, dort, wo sich die zu jener Zeit wohl wichtigste ‚Kornkammer‘ des Kaisers befand, und damit endgültig die Aufmerksamkeit der weströmischen Führung von Gallien und Germanien abzogen.

Soweit dieser Vortrag. Es gibt über diese Zeit der heidnischen Franken noch sehr viel mehr zu erzählen, der Vortrag konnte nicht mehr sein als einige Fragmente aus dem Buch, das am Anfang dieser Vortrag erwähnt wurde: „Die Zeit der Kriegsherren“

Sie finden das Buch zusammen mit anderen, die ich geschrieben habe, indem Sie zum oberen Menüpunkt Bücher gehen und auf Bücherregal klicken. Klicken Sie dort auf das Buch und Sie erhalten einige Informationen dazu, einschließlich zwei Links zum Bestellen.

Und damit ist dieser Vortrag abgeschlossen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.