Über Walburgis

Adaptiert aus „Illustrated Lexicon of Germanic Deities“ von Gunivortus Goos, Usingen, Deutschland, 2022, S. 300, 301

Seit den Anfängen der Renaissance im 14. Jahrhundert sind zahlreiche Überlieferungen und Mythen über Walburgis dokumentiert worden. Obwohl heidnische Elemente in diesem reichen Schatz an Geschichten, Mythen und Traditionen erkennbar sind, lässt sich eine klare Trennung zwischen christlichen und heidnischen Ursprüngen nicht ziehen. Über viele Jahrhunderte hinweg haben Kirchenvertreter in allen Positionen eingegriffen, bestehende Überlieferungen verändert und neu definiert, sodass es sehr gut möglich ist, dass viele dieser Mythen ursprünglich um die christliche Heilige gleichen Namens entstanden sind.

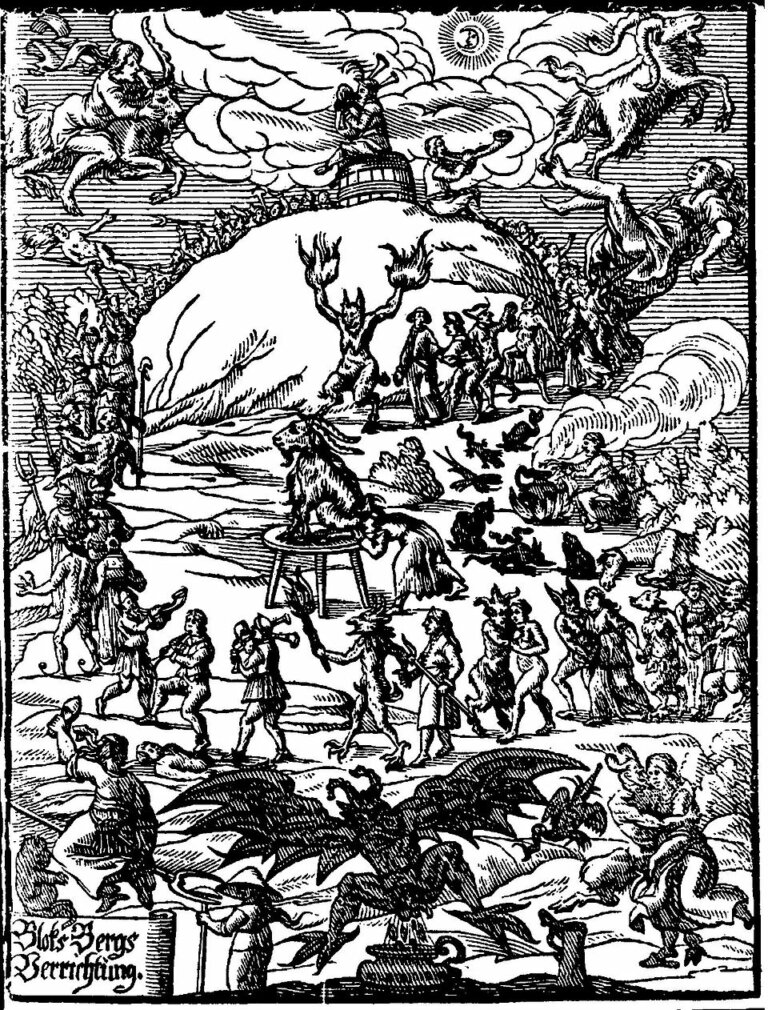

Ein wahrscheinliches heidnisches Element zeigt sich in der Verkörperung von Walburgis als der göttlichen Anführerin der Hexen, die sich auf dem Blocksberg (Brocken), einem Berg des Harzgebirges in Deutschland, versammeln. Auch die Frühlingsbräuche stehen im Zusammenhang mit Walburgis, beispielsweise das Umreiten der Felder mit neuem Grün, was ursprünglich als heidnischer Fruchtbarkeitsbrauch interpretiert wird.

Der 1. Mai wurde auf dem europäischen Festland von den Franken und Sachsen weitgehend als heidnisches landwirtschaftliches Fest angesehen, jedoch im Rahmen eines „Heiligenaktes“ neu interpretiert: Am 1. Mai erschien in einer Kapelle in der deutschen Stadt Eichstätt, wo Reliquien der Heiligen Walburga aufbewahrt wurden, ein klares, durchsichtiges und geruchloses Öl, das durch eine Wand tropfte. Dieses Öl wurde von den Nonnen in kleinen Fläschchen als Elixier verkauft. Aus diesem Grund wird der erste Mai seitdem dieser Heiligen gewidmet.

In einem heidnischen Mythos streicht die Gottheit Walburga einem verwundeten Krieger heilendes Öl über, während in einem ähnlichen Mythos kranke Menschen mit Öl geheilt werden, das von dem Brustbein (einem Relikt) der Heiligen Walburgis fließt.

Es wird angenommen, dass der heidnische Mythos die ältere Erzählung über Walburga ist und die anderen später geschaffen wurden, um die früheren heidnischen Geschichten zu ersetzen.

Ein weiterer Mythos mit möglichen heidnischen Wurzeln handelt von einem Bauern, der während der Walpurgisnacht seine Kuh mit grünen Zweigen und einer Decke schmückte und, nachdem er sich entkleidet hatte, das Tier durch den Tau nach draußen führte. Zu Hause angekommen, wrang er die taugetränkte Decke in einem Eimer aus, als würde er die Kuh melken. Nachdem sein Vieh vom Tauwasser getrunken hatte, produzierte es das ganze Jahr über reichlich Milch.

Die heilige Walburga (ca. 710–ca. 780) war offenbar eine angelsächsische Frau aus Wessex, England, möglicherweise von edler Abstammung und vermutlich mit dem Missionar Bonifatius verwandt. Sie war selbst Missionarin und wurde Äbtissin eines Nonnenklosters in der Stadt Heidenheim, östlich von Stuttgart. Um das Jahr 870 wurde sie heiliggesprochen, und ihre Reliquien wurden in mehreren Kirchen und Klöstern in Deutschland verteilt. Ihr Grab befindet sich in einem Benediktinerkloster in Eichstätt, einer Stadt südlich von Nürnberg in Bayern. In der Zeit nach der Heiligsprechung entwickelte sich ein wahrer Kult um die Reliquien der Walburga, gefördert durch den Benediktinerorden, Bischöfe und Adelige, vermutlich als Gegenmaßnahme gegen die nach wie vor populäre heidnische Gottheit, die wahrscheinlich weiterhin heimlich von der einfachen Bevölkerung verehrt wurde. Ein weiterer möglicher Grund war, eine Figur aus dem Volk durch eine aus dem menschlichen Adel zu ersetzen, um den Führungsanspruch des Adels zu unterstützen. Die christliche Bekehrung der Franken begann im frühen 5. Jahrhundert in großem Umfang, während die Sachsen im 8. Jahrhundert folgten.

Dies deutet darauf hin, dass die Göttin Walburga in jener Zeit möglicherweise bekannt gewesen sein könnte, aufgrund der Maßnahmen zur gegensätzlichen Förderung eines Heiligen mit demselben Namen.

Den Inhalten der Mythen und Überlieferungen zufolge war Walburga möglicherweise eine Erdgöttin, die auch für Glück, Schönheit sowie die Liebe und Fruchtbarkeit von Ehepaaren zuständig war. Besonders in der Literatur des 19. Jahrhunderts wird sie häufig mit den Göttinnen Freyja, Holle, Nerthus und Venus verglichen oder sogar gleichgesetzt, was ihre Kompetenzen und ihre Rolle im Leben der Menschen betrifft – ähnlich wie Holle, die in den Überlieferungen und Mythen die Taten der Menschen belohnt oder bestraft. Solche Vergleiche sind jedoch lediglich spekulativ.

Der Name Walburga ist nicht abschließend erklärt, wird jedoch als ‚germanisch‘ anerkannt: Für den ersten Teil wird eine Beziehung zu den germanischen Wörtern *walda oder *wala vorgeschlagen, die ‚Macht, Herrscher, mächtig‘ bedeuten, oder zu *wala-: ‚tot, Schlachtfeld‘. In einer anderen, wahrscheinlich späteren Auffassung wird eine Verbindung zum Althochdeutschen wald: ‚Wald‘ angenommen. Der zweite Teil wird als verbunden mit dem germanischen *burg: ‚Burg‘, und *berga: ‚Zuflucht‘ erklärt. Zusammen könnten sie auf eine mächtige Göttin hinweisen, die beschützt.

Nach den keltisch orientierten Heiden in Deutschland und auch in einigen anderen Ländern, die Beltane, das keltische Maifest am 1. Mai, feiern, begannen diese den Begriff Walpurgis für ihr Fest zu verwenden, wobei die germanische Göttin mit diesem Namen anschließend als keltische Gottheit missinterpretiert wurde.

Abschließend, es gibt keine Hinweise auf eine Verbindung zur germanischen Seherin „Waluburg“ aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., die in einem kurzen Text auf einem Ostrakon (einem Stück zerbrochener Keramik) erwähnt wird.

Das Buch „Illustriertes Lexikon der germanischen Gottheiten“ kann bestellt werden bei:

https://buchshop.bod.de/illustriertes-lexikon-der-germanischen-gottheiten-gunivortus-goos-9783751949804